「本を読みたいが、時間を確保できない…」

そう思って日々が過ぎていく。分かっている。時間を確保できないなんてのは甘えであり、自分次第でしかないってことは。でも、事実としてなぜか時間がないと感じることが多い。

でも、時間を確保して本を読んでいる人がいる。この違いはなんだろう…?ってことで、読書習慣の有無の違いを生んでいる要因について調べてまとめてみました。

読書時間を確保できる人の特徴7つ

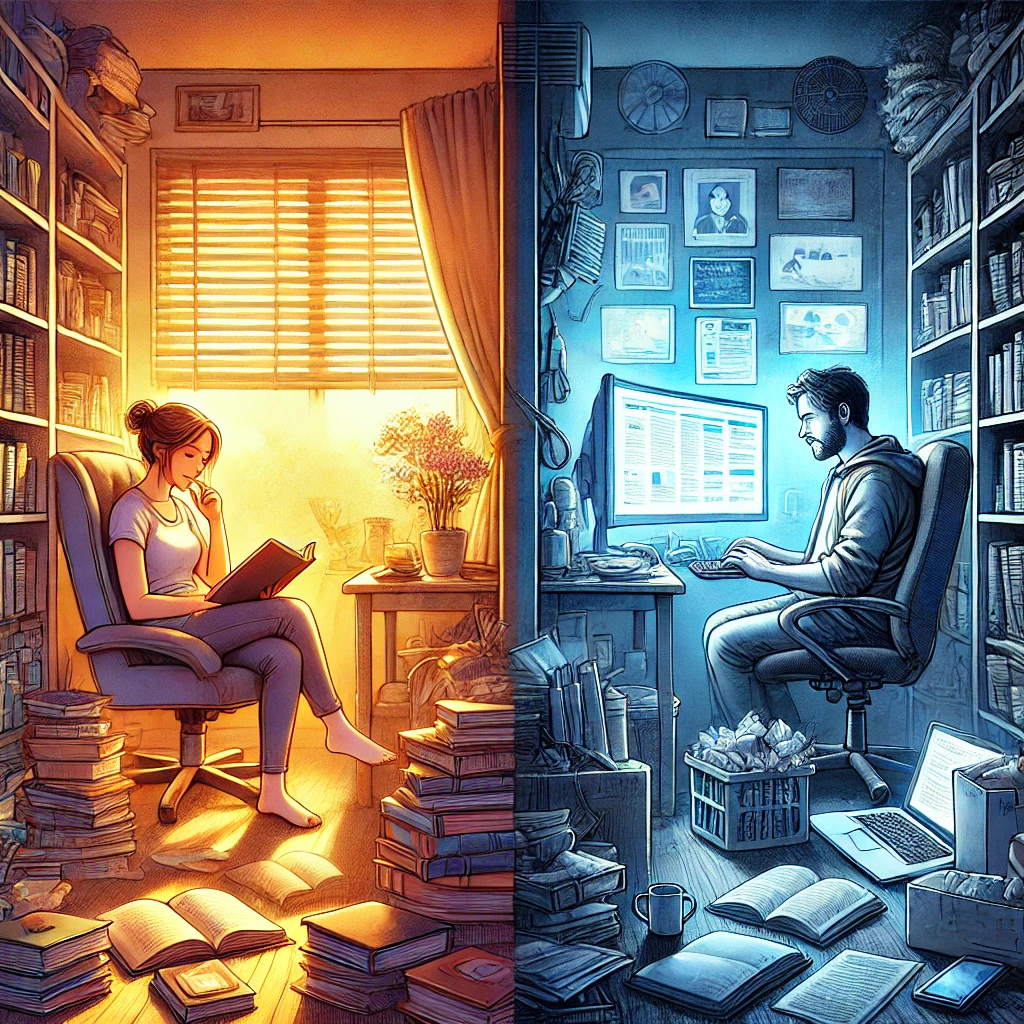

「読書時間を確保できる人」と「読書時間を確保できない人」は何が違うのか。才能なのか、努力なのか、環境なのか。

その違いを見出すために、関係する統計や論文から、以下のような要因がわかりました。

小さなころから読書をしてきた

幼少期に「読書をする」ことが当たり前の環境の中で育つと、読書をする子供として育ち、大人になってからも読書を当たり前のこととして実践するようになります。

反面、読書をしない環境の中に居ると、読書をすることが当たり前ではなく特別なことと認識するようになり、加えて、読書をする楽しみを経験することもなく育ちますので、読書が習慣として身に付きません。

読書を続ける環境

環境によって読書をする・しないが大きく左右されますが、それは生育段階においても当てはまります。

本が欲しいと思った時にすぐに買ってもらえる環境にあったり、良い本を教えてもらいやすい環境にあると、読書をすることが習慣として定着しやすい傾向にあります。

反面、読書が当たり前の環境ではない場合、読書よりも他のことが優先されがちになり、読書をする習慣が身に付きにくいという傾向があります。

集中力の割り振りの優先順位

読書を習慣にしている人は集中力を読書に費やし、読書を習慣にしていない人は集中力を他のことに費やすという傾向にあります。

集中力を読書に費やすので読書を通して知識や思考力が高まりやすく、集中力を他の事に使うので知識や思考力が高まりにくいという傾向があります。

それは、1つのジャンルを深く理解する上でも、色々な世界やジャンルに興味をもって知識を得ていくという知識の幅を広げる上でも大きな差となっていきます。

親の活字を読む習慣の有無

家族、特に親が読書習慣を持っているのか否かは子供の読書習慣に強い相関関係があります。

例えば、親が新聞を読む習慣があると子供も活字に触れる機会が増え、読書習慣に繋がりやすいという傾向があります。しかし、親が読書習慣を持たない場合、読書が身近ではないため子供に読書習慣が身に付きにくいという傾向があります。

生活環境

家庭環境だけではなく、生活環境も読書習慣に影響を与えます。

例えば、読書よりも優先したいものが周囲にある場合、読書習慣は身に付きにくくなります。現代ならスマートフォンでの動画視聴などを優先することによって読書が後回しになるという傾向があります。

また、スマートフォンだけではなく、習い事があるので読書をする時間がなくなり、読書習慣が身に付かないということも起こりえます。

読書観

読書とはどういうものかという読書観も読書習慣に影響を与えます。

例えば、読書は余暇の充実であったり自己成長に欠かせないものととらえていると読書をする事は当たり前ととらえますが、特別なこと、必要な時にするものととらえていると読書は習慣化しにくいという傾向があります。

成人期(社会人)の状況

40代、50代の壮年期に到達した時に読書習慣の有無を感じやすくなるという傾向があるようです。例えば、読書習慣の有無は年収の多寡と相関関係があります。

そのことからも読書を続けていればいるほど人生は追い風になりやすく、読書辞める理由がますますなくなっていき、人生にも差がつくということが言えるのかもしれません。

読書時間の確保が難しく、読書習慣を絶たれてしまいがちな20代、30代の頃に読書を継続できたのかどうかの差が大きいということも分かっています。

まとめ

- 幼少期の環境と継続的な読書習慣の形成が、成人になってからの読書時間確保を大きく左右している。

- 親や周囲のサポート(読み聞かせ、本の入手しやすさなど)と、本人の興味・関心が合わさることで、読書を「楽しい・役立つもの」として捉えやすくなり、多読習慣が継続される。

- 一方、少読型の人は読書が習慣化されず、必要時・趣味的なタイミングに限られがちで、課題解決にも書籍より人間関係を優先しやすい。

- 働き始めの世代では特に時間と意識の配分が難しく、読書時間が減少しやすい。一方で40〜50代になると比較的落ち着いた生活環境の中で読書の恩恵(知的向上、自己実現、収入増との関連など)を感じる人が増える。

一覧

| 分類 | 読書時間を確保できる人(多読型) | 読書時間を確保できない人(少読型) |

|---|---|---|

| 幼少期の刺激・環境 |

|

|

| 発達段階での継続要因 |

|

|

| 個人的要因 |

|

|

| 家庭環境要因 |

|

|

| 個人環境要因 |

|

|

| 読書観・動機 |

|

|

| 成人期(社会人)の状況 |

|

|

読書習慣を身に付けるための7つのポイント

読書を習慣にしたい、読書時間を確保したい。そう思っている方が、実際に読書を習慣にして時間を確保できるようになるためのポイントについてまとめました。

心理学理論や法則を用いた手順ですので、一定の効果はあるはずです。

ポイント

1. 目標設定

まず、具体的かつ実現可能な目標を設定します。

1日5分読書する、1日10分読書をするなどの実現可能な目標を21日間継続するといった感じで、SMARTを意識して目標を設定します。

2. 小さなステップから始める

目標設定はとにかく小さくがコツです。

「毎日1時間読書する」ではなく「毎日1分だけ読書する」でもOKです。物足りないかもしれませんが、初めは小さくがコツです。

これは、人間には恒常性機能という”今までの状態に戻ろうとする”機能が備わっているためです。いつもと違う行動を取ると、それをやめていつも通りに戻ろうとします。その恒常性機能をスルーしないと新しい習慣は身に付きません。

ではどうすればいいのか?という点で、小さなステップを積み重ねるということがとても重要です。恒常性機能は小さな変化には気づきませんので、小さな小さな行動の変化を積み重ねて習慣として組み込んでいくことがコツです。

3. トリガーの設定

読書をやるトリガーを設定します。トリガーとは”きっかけ”です。

習慣はトリガーによって発生し、報酬によって強化されます。読書も例外ではなく、トリガーで行動は喚起され報酬で強化されますので、まず読書をする”きっかけ”を設定します。

例えば、ベッドに入ってから5分、トイレに入ったら読む…等々、生活の一部としてすでにある行動に紐づけるイメージでキッカケを設定します。

4. 行動の反復

トリガーを設け、小さな行動と目標の設定が完了すればあとはそれを繰り返すのみです。

立てた目標を愚直に守る。簡単なようで、継続するとなるとなかなか難しいものですが、だからこそ続けるほど達成感を味わうこともできます。その達成感が習慣が定着するかもしれないという期待感にもつながり、モチベーションにもなります。

5. 報酬の設定

習慣は報酬によって強化されますので目標を達成したタイミングや、日々の行動のあとに、自分なりに報酬を設けることも効果的です。

特別な報酬じゃなくてもOKです。読書をした後はプリンを食べるであるとか、自分を褒めるであるとか、自分のテンションがあがるような報酬を用意しておくことも習慣を定着化させるうえで効果的です。

6. 環境の整備

習慣を継続しやすくする・しにくくするを分かつのは、環境要因もあります。

例えば、読書をするまでにかかる行動が多くなればなるほど読書のハードルはあがり、習慣になりにくくなります。本を本棚から出してきて、机に座り、タイマーを作動させて…と、読むまでの行動が多くなるほど読書までが遠くなります。

そうじゃなく、例えばベットに本を置いておく、キンドルを持ち歩いていつでも読める状態を維持する…などの読書までワンステップで行けるような環境を整えることも大切です。

7. 進捗の記録とフィードバック

読書した内容を忘れないようにするために、また、自分の足跡を確認できるようにするために、読書ログ的なものをつけるということも大切です。

アウトプットは読書内容を定着させる上で効果的ですので、個人的にもおすすめです。

一覧表

| 要点 | 説明 | 理由 |

|---|---|---|

| 1. 目標設定 | 具体的で達成可能な目標を設定します。例: 「毎日10分間読書する」 | 明確な目標はモチベーションを高め、行動の指針となります。 |

| 2. 小さなステップから始める | 短時間の読書から始め、徐々に時間を延ばします。例: 最初は1日5分から開始 | 小さな成功体験を積み重ねることで、継続しやすくなります。 |

| 3. トリガーの設定 | 既存の習慣や特定の時間帯に読書を組み込みます。例: 就寝前の10分を読書時間に充てる | 特定の行動や時間に結びつけることで、習慣化が促進されます。 |

| 4. 行動の反復 | 毎日決まった時間に読書を行います。例: 毎晩寝る前に読書する | 継続的な実践により、行動が習慣として定着します。 |

| 5. 報酬の設定 | 読書後に自分への小さなご褒美を設定します。例: 好きな飲み物を飲む | 報酬により、行動の強化が図られ、継続意欲が高まります。 |

| 6. 環境の整備 | 読書に適した環境を整えます。例: 静かな場所や快適な椅子を用意する | 適切な環境は、行動の実行を容易にし、習慣化をサポートします。 |

| 7. 進捗の記録とフィードバック | 読んだ本のタイトルや感想を記録し、定期的に振り返ります。例: 読書日記をつける | 自己評価とフィードバックにより、達成感を得られ、習慣の質を向上させます。 |

用いている理論・法則

- 21日間の法則 … 新しい行動を21日間継続すると習慣化されるとする理論です。ただし、個人差があり、必ずしも21日間で習慣化されるわけではないと指摘されていますが、一つの目安として使われています。

- 習慣ループ(Habit Loop) … ジェームズ・クリアが提唱する、習慣が形成される過程を「きっかけ(Cue)」「欲求(Craving)」「反応(Response)」「報酬(Reward)」の4つのステップに分解したモデルです。このループを理解することで、効果的な習慣形成が可能になります。

- 小さな習慣の積み重ね(Atomic Habits) … ジェームズ・クリアの著書『Atomic Habits』で紹介されている理論で、日々の1%の改善が長期的に大きな成果を生むとされています。小さな行動の積み重ねが重要であると強調されています。

- ホメオスタシス(恒常性) … 生物が一定の状態を保とうとする性質で、新しい習慣を取り入れる際に、体や心が過度のストレスを感じると、元の状態に戻ろうとする傾向があります。この性質を理解し、適度な変化を取り入れることが習慣形成には重要です。

だから・・・

読書習慣を身に付けたい。そう思っているあなたが読書習慣を身に付けるためには、次のようなことを特に意識すると良いかもしれません。

- 読書習慣の有無は環境要因が大きい

- 意地でも読書を続けるという決意を持つ

読書が習慣となるのかどうかは幼少期の体験が大きいので、読書が習慣として身についていないのはそこが理由の可能性が高いです。でも、今から子供に戻れないのですから、そこは諦めるしかありません。

読書が習慣として身についてないので意識的に習慣化していこう!というアプローチで切り替えていくしかないと思います。

幼少期に読書習慣が身についていても、大人になり、忙しくて読書習慣が途絶える人が多いことも分かっています。そこで読書習慣が途切れると、読書を通して得られるメリットが頭打ちをしてしまいます。逆に、意地でも読書を続けた人は壮年期に明確な年収差が現れています。

そこから言えるのは、ある程度は読書を続けてやるぞ!という根性論、精神論の部分も否めないということです。忙しいから読まない、忙しいから読めないじゃなくて、忙しい中でも読める隙間を見つけて読む!という意識が大切なようです。

よければ参考にしてみてください。

以下のこの記事を作るうえで参考にした資料や記事、論文をまとめ、習慣化する上で役立つ良書もピックアップしていますので、こちらも参考にしてみてください。

参考資料

統計

| 項目 | 統計データ | 出典 |

|---|---|---|

| 1日の平均読書時間 | 全体の平均読書時間は1日13分。読書をしている人に限ると平均1時間9分。 | |

| 月間の読書冊数 | 1カ月に1冊も本を読まない人の割合は62.6%。 | |

| 読書量が減った理由 | 「携帯電話、スマートフォンなどで時間が取られる」が43.6%でトップ。次いで「仕事や勉強が忙しくて読む時間がない」(38.9%)。 | |

| 電子書籍の利用状況 | 電子書籍を「よく利用する」15.0%、「たまに利用する」25.3%で、合わせて40.3%が利用。 | |

| 子どもの平日の読書時間(0分) | 小学1年生から高校3年生の全体で49.0%が平日に読書をしない(「0分」)。男子は53.1%、女子は45.1%。 | |

| 児童生徒の不読者割合 | 小学生8.5%、中学生23.4%、高校生48.3%。 |

論文

| 論文タイトル | 概要 | 出典 |

|---|---|---|

| 読書習慣の形成過程に関する実証的研究 | 新潟市の児童を約10年間追跡調査し、幼少期の読み聞かせや小学校時代の読書経験が、その後の読書習慣の形成に重要であることを示した研究。 | J-STAGE |

| 第8章 読書による学習・心理的効果に関する実証研究 | 日本の小学生を対象に、読書量が学習成績や心理的側面に与える影響を調査し、読書量が多い児童は国語の成績や集中力が高い傾向が確認された研究。 | Tsukiyama-semi |

| 子どもの頃の読書が成人の意識・意欲・行動に与える影響 | 子どもの頃の読書経験が、成人後の意識や行動にどのような影響を与えるかを分析し、読書経験が豊富な人ほど、成人後の意識や意欲が高い傾向を示した研究。 | J-STAGE |

おすすめ書籍

複利で伸びる1つの習慣

小さな習慣の積み重ねが大きな変化を生むという考え方を提唱。具体的なステップと実践方法を通じて、持続可能な読書習慣を形成するためのガイドラインを提供します。

超没入 メールやチャットに邪魔されない、働き方の正解

集中力を高め、生産性を向上させる方法を解説。深い読書時間を確保するための環境設定や時間管理のテクニックを学ぶことで、質の高い読書習慣を支える基盤を築けます。

コメント